-

과학기술을 통해 부국강병의 발을 내딛다: KIST와 최형섭스크랩된 좋은글들 2023. 6. 21. 07:591970년 1월 9일 서울 홍릉 시절 한국과학기술연구소 멤버 기념사진. 모두 미국 유수 연구소에서 근무하다가 최형섭(앞줄 왼쪽에서 세번째)의 설득으로 한국에 돌아온 박사들이다. 1967년 KIST를 방문한 미국 부통령 험프리는 “역두뇌유출(counter brain drain)”이라고 부르며 놀라워했다. 대통령 박정희는 “나보다 봉급이 많은 사람이 수두룩하다”고 농담처럼 말했지만 이들은 미국에서 받던 연봉의 4분의1밖에 안 되는 대우를 받으며 과학을 연구했고 기술을 개발했다. 박정희 정부 과학기술비서관이었던 현 한국기술경영교육연구원 원장 김주한이 말했다. “조선을 정체시켰던 사농공상(士農工商) 질서를 무너뜨리고 과학자와 기술자를 국가가 육성한 사건이었다.”/한국과학기술연구원

‘1965년 4월, 박 대통령이 방미(訪美)하기 직전에 연구소장들을 모아놓고 리셉션을 연 적이 있었다. 그 자리에서 그는 스웨터를 2천만달러어치나 수출했다고 자랑을 늘어놓았다. 그 말을 듣던 나는 이렇게 역설했다. “그것 참 기특한 일입니다. 그러나 언제까지 그런 것만 하겠습니까? 일본은 이미 10억달러어치 전자제품을 수출하고 있습니다. 그런 힘이 어디서 생겼겠습니까? 그것은 바로 기술개발입니다. 이제 우리도 기술을 개발해야 합니다.”'(최형섭, ‘최형섭 회고록: 불이 꺼지지 않는 연구소’, 조선일보사 출판국, 1996, p52)

갈 곳 없는 인재들

식민 시대가 끝나고 전쟁이 끝났다. 작게는 빵집에서 크게는 전력회사까지, 총독부와 조선에 살던 일본인들이 남긴 귀속 재산은 막대했다. 당장 신생국 대한민국이 사용할 수 있는 자원들이었다. 그런데 이를 운영할 기술과 인력이 없었다. 전쟁 후 많은 인재들이 미국으로 유학을 떠났다. 대한민국에는 이들이 배워온 그 기술과 과학을 계속 연구할 공간이 없었다. 많은 유학생들은 대한민국 대신 미국을 택했다.

최형섭도 그랬다. 식민 시대 일본 와세다대학에서 채광야금학을 전공하고 전쟁 직후 미국 미네소타주립대에서 화학야금공학 박사 학위를 받은 인재. 그런데 최형섭은 자동차용 스프링 제조업체인 국산자동차주식회사에서 부사장으로 일했다. 국산자동차 전신은 식민 시대 일본인이 설립한 조선국산자동차주식회사다.

그 무렵 ‘시발자동차 주식회사’가 군용 지프를 개조해 자동차를 만들고 있었다. 최형섭은 이 시발자동차 기술 책임자를 공장장으로 스카우트했다. 훗날 박정희 정부 경제수석이 된 이 공장장 이름은 오원철이다.(최형섭, 앞 책, p21) 오원철은 1961년 5월 국가재건최고회의 기획조사위원회 조사과장이 됐다. 최형섭은 1962년 4월 4대 원자력연구소 소장이 됐다. 박정희가 ‘국보’라고 불렀던 기술 관료 오원철과 대한민국 과학기술을 일으킨 최형섭은 그렇게 공장에서 만났다. 이제부터 이들 과학자와 기술자들이 부국강병의 나라 대한민국을 만든 과정 이야기다.

과학기술을 국가정책으로

1962년 1월 중앙청 옆 옛 부흥부(復興部) 청사 2층 회의실에서 경제기획원 업무보고가 있었다. 5·16으로 정권을 잡은 국가재건최고회의 의장 박정희가 보고를 받았다. 한 시간에 걸친 제1차 경제개발 5개년 계획 보고가 끝났다. 박정희가 물었다. “우리가 현재 갖고 있는 기술 수준과 기술자만으로도 새로운 공장 건설이 가능한가?”

당시 기술관리과장인 전상근은 이렇게 회상했다. ‘경제기획원 사람들은 자타가 공인하는 엘리트였지만 ‘기술’은 노동력의 일부분이라는 정도의 인식밖에 없었다. 그래서 기술은 경제개발계획에 들어 있지 않았다.’ 긴 침묵 끝에 차관 송정범이 답했다. “‘기술수급(技術需給)’에 대해 별도로 계획을 수립해 보고하겠다.”(전상근, ‘한국의 과학기술정책’, 정우사, 1982, pp.9,10)

임기응변으로 대답한 ‘기술수급’이었다. 그런데 그 임기응변이 이후 대한민국 역사를 바꾸는 절대명제로 변했다.

1964년 9월 미국 요청으로 비전투병력 베트남 파병이 이뤄지고 이듬해 2월 전투병력이 파병됐다. 1965년 5월 미국 대통령 린든 존슨은 추가 파병을 요청하기 위해 대한민국 대통령 박정희를 미국으로 초청했다.

백악관에서 존슨이 박정희에게 물었다. “몇 시간이나 걸렸나?” “17시간 걸렸다.”(박정희) “앞으로 16시간 정도로 단축시킬 비행기를 보내드리겠다.”(존슨)(1965년 5월 18일 ‘경향신문’) 박정희가 타고 간 비행기는 미국대통령 전용 보잉707이었다. 대한민국에는 장거리 운항용 비행기가 없었다.

남의 나라 비행기를 얻어 타고 간 박정희는 추가 파병을 약속했다. 5월 20일 백악관에서 발표한 양국 공동성명서에는 원안에 없던 조항 하나가 삽입됐다. ‘공업 기술 및 응용과학연구소 설치를 위한 과학 고문 파견’. ‘공과대학 설립’이라는 미국 대통령 과학고문 도널드 호닉 제의에 박정희가 ‘공업기술연구소 설립’을 요청해 미국이 받아들인 결과였다.(최형섭, 앞 책, p53) 5·16 직후 가졌던 의문과 방미 직전 국내 연구소장들에게 스웨터만 팔 거냐고 핀잔받으며 재확인한 과학기술 우선 정책이 그렇게 구체화되기 시작했다.

1965년 5월 18일 미국을 방문한 대한민국 대통령 박정희와 미국 대통령 존슨이 백악관 앞뜰에서 공동성명을 발표했다. 성명서에는 ‘한국과학기술연구소(KIST) 설립 지원’이라는 항목이 맨 끝에 포함돼 있었다. /조선일보DB

과학기술의 집현전

1965년 현재 대한민국에는 크고 작은 국공립 연구소 79개가 있었다. 그해 대한민국 예산은 848억원인데 이들 79개 연구소에 배정된 총예산은 19억원에 불과했다. 1959년 설립된 원자력연구소를 제외하고는 정부 행정 지원이 주된 업무였고 자율적인 연구도 제대로 이뤄지지 않고 있었다.

그해 7월 미대통령 고문 호닉 일행이 방한해 최형섭이 책임을 맡고 있던 원자력연구소와 금속연료종합연구소를 둘러봤다. 호닉은 미국 측 파트너로 기초과학 연구소인 벨연구소를 추천했다. 최형섭은 “바로 제조업에 연결할 수 있는 응용연구가 필요하다”며 응용과학 연구기관인 배텔연구소를 추천했다.(최형섭, 앞 책, p54)

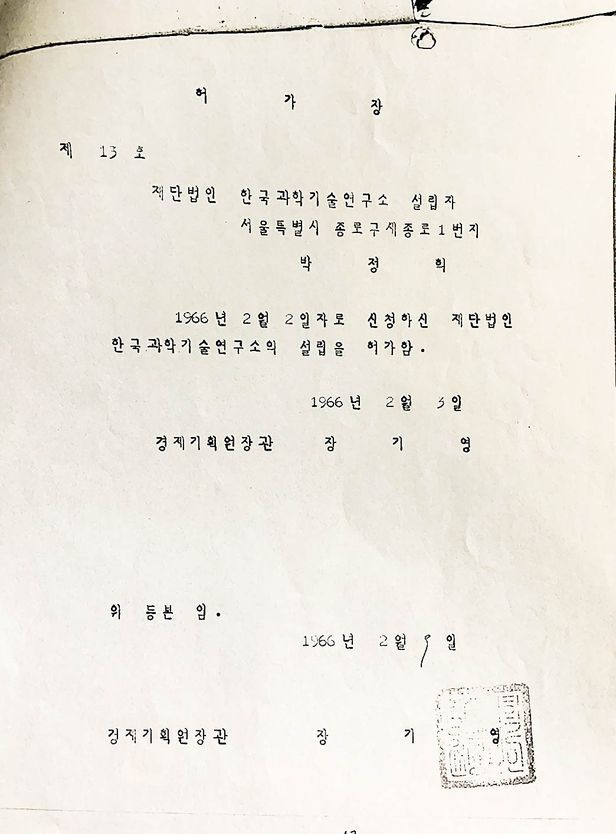

대통령 박정희가 개인 자격으로 KIST 설립을 신청하고 허가받은 허가장. 박정희는 KIST는 물론 국방과학연구소(ADD), 한국개발연구원(KDI) 등 여타 정부 출연 연구기관에 개인 돈을 출연하했다. 전 과학기술 비서관 김주한은 이렇게 말한다. “굳이 개인 돈을 출연할 이유는 없었다. 이는 과학 기술에 대한 대통령의 의지를 표시한 것.”/김주한 제공

1966년 2월 22일 재단법인 한국과학기술연구소(KIST)가 발족했다. “대통령이 나서면 진척이 빨라진다”는 기술관리국장 전상근이 낸 아이디어대로, 대통령 박정희가 자연인 박정희 자격으로 100만원을 출연하고 본인이 설립자로 법인 등록을 신청했다. 다음 날 청와대에서 초대 소장 임명식이 있었다. 초대 소장은 최형섭이었다. 경제기획원 차관 김학렬과 전상근에게 박정희가 말했다. “세종대왕이 학자들을 모아 집현전에서 한글을 만드셨다. 대한민국은 KIST에 과학자를 모아 기술을 개발하자.”(전상근, 앞 책, pp.81, 89)

1966년 서울 홍릉에 KIST가 건설되기 시작했다. 그해 KIST에 배정된 예산은 2억5000만원이었다. 완공되는 1968년까지 KIST에 배정된 예산은 총 27억7000만원이었다.(과학기술처, ‘과학기술연감(1967년)’, p10)

초대 한국과학기술연구소 소장 최형섭.

초대 소장 최형섭과 ‘역두뇌유출’

이후 ‘연구할 공간이 없어서’ 미국을 택했던 두뇌들 유치 작업이 벌어졌다. 초대 소장 최형섭은 배텔연구소를 통해 지원을 받았던 후보 과학자 78명을 모두 만났다. 미국 전역에서 벌어진 개인 면담에서 최형섭이 내건 조건은 이러했다. “노벨상을 희망하는 사람은 응모하지 마라. 논문 쓸 생각도 마라. 연구 외에 돈 벌 생각도 마라. 나라를 먹여 살릴 기술을 개발해야 한다.” 기초과학 연구는 꿈도 꾸지 말고, 당장 기업에서 써먹을 기술을 내놓으라는 것이다.

그 결과 모두 18명이 1차 유치 과학자로 선정됐다. 월급은 6만~9만원이었다. 미국에서 받던 연봉의 4분의 1 수준이었다. 대한민국 대통령보다는 많았다. 1967년 9월 KIST를 찾은 미국 부통령 험프리는 “이건 역두뇌유출(counter brain drain)”이라고 규정했다. ‘며칠 붙어 있지 못할 것이라는 사람들 추측과 달리 이들은 국내에서 확고한 기반을 잡았다. 이들을 보고 다른 재외 과학자들도 하나둘씩 국내로 들어오기 시작했다. KIST의 두뇌 유치는 성공이었다.’(최형섭, 앞 책, p98)

사농공상의 철폐와 과학 입국

한국과학기술연구소는 이후 연구원으로 확대 개편됐다. KIST에서 개발한 과학기술은 에어컨 냉매 대체물질과 반도체 절연체, 포항제철 기술개발과 광섬유 통신으로 이어졌다. 대한민국 부국과 강병의 시작이다. 대한민국 과학기술을 싹틔운 최형섭은 2004년 죽었다. 지금 최형섭은 국립대전현충원에 잠들어 있다.

박정희 정부 과학기술 비서관이었던 현 한국기술경영교육연구원 원장 김주한이 말했다. “한국과학기술연구소 설립은 조선을 정체시켰던 사농공상(士農工商) 질서를 무너뜨리고 과학자와 기술자를 국가가 육성한 사건이었다.” 1991년 대한민국은 해외 두뇌 유치 사업을 중단했다. 필요가 없었다. 1970년 대한민국 국내 이공계 박사 학위 취득자는 14명이었다. 2022년 한 해 대한민국 이공계 국내 박사 학위 취득자는 7578명이다.(국사편찬위, ‘한국문화사’. 교육개발원 ‘교육통계연보’)

국립대전현충원에 있는 초대 한국과학기술연구소 소장 최형섭 묘. 비석 기단에는 ‘부귀영화에 집착해서는 안 된다’라고 새겨져 있다. /박종인기자

'스크랩된 좋은글들' 카테고리의 다른 글

한국인 팔자를 고친 역사적 베팅 (0) 2023.06.22 정범진 “우린 돌팔이 아닌 과학자, 전문가가 목소리 안 내면 국민만 피해” (0) 2023.06.22 파독 광부 60년… 우리의 외국인 근로자 대우는? (0) 2023.06.20 전문가들에게 “돌팔이”라는 이 대표, 누가 진짜 ‘돌팔이’인가 (0) 2023.06.20 굶주려 죽어가는 주민 짓밟고 발사되는 北 ICBM (0) 2023.06.19